雪舟遣明使 唐土绘胜景

雪舟(1420―1506),日本画僧,全名雪舟等杨。他于明成化四年(1468)雪舟随遣明使船队来华。第二年由北京返回宁波途中遍访镇江名胜古迹,并依金山及西津渡古今形胜,创作了《唐土胜景图卷·镇江全景》,现为日本国宝,收藏于京都国立博物馆。该画真实地反映了古龙游禅寺(金山寺)的胜景,特别是西津渡码头的繁华。作品之中,画面上所绘码头称为“上京渡”,而画面上渡口下方见有画家题字“上京渡也”。可见“上京渡”亦是西津渡的又一别称,寓意此为南方行旅北上首都京城的必经渡口。以画面题字右上有“自北京四十日至此处,南京者至此处船路一日半也”的题字看,此画题字应另有深意,不一定是纯粹的艺术品。

雪舟看到的西津渡码头长堤呈缓坡长堤式,渡船停靠两旁;码头的平台上耸立着一座楼宇,当是江南伟观楼,为重檐两层结构,拱卷式大门,蔚为壮观;楼宇的后面即是玉山报恩寺;左侧为玉山,上有下元水府庙。

雪舟《唐土胜境图》

避风建江馆 救生募十船

明崇祯年间,西津渡发生了一件大事:即李长科创建避风馆并募船救生,而且制定了一套奖赏救生的制度。因此,西津渡避风馆救生活动,已经初具救生组织雏形,这在世界上是第一家。《康熙丹徒县志》记载:

明崇祯中,兴化李长科悯风涛溺人,即山下建避风馆,僧长镜主之。长镜没,其徒达己更为建造,楼阁宏敞,往来江上者得憩息待渡。又募造救生船十,拯溺论生死,殊其赏,利济甚众。

从史料记载看,李长科创设的避风馆先是委托寺僧长镜管理,长镜去世后,他的徒弟达己管理并扩建了避风馆,“楼阁宏敞”。

这个避风馆的具体位置在哪里?清顺治十年(1653),史学家谈迁北游,是年七月初三,他到达西津渡口。他在《北游录》记述:

丙申,早起,沿江三里曰“银山”。多丛祠,左曰补(普)陀岩,其下垒石为门,曰“昭关”。至西津渡,瓜洲直其北,玉山据江骨立,江水汤汤,不风而怒。玉山寺之门一曰避风馆,瓜洲馆亦如之。

谈迁是从观音洞昭关石塔向西一直走到西津渡的。他看到玉山兀立江中,而避风馆的门就是玉山寺的大门。因此,避风馆是建在玉山寺内的。从江上看来,避风馆的左边“危峦千尺,上有神祠,祠下重阶曰来烟亭”。因此避风馆大概方位是在银山西北侧,玉山东侧,超岸寺北侧附近。并且避风馆也是超岸寺北侧的大门。所以现在复建避风馆的位置,应该就在古避风馆位置相近。

避风馆与超岸寺位置示意图

复建的避风馆,在玉山东超岸寺北山坡上

李长科“募造十只救生船”实施救生活动的范围,不仅是在西津渡、金山江面,也包括瓜洲江面。所以谈迁说“瓜洲馆亦如之,”即他看到瓜洲也有避风馆。李长科委托超岸寺僧人长镜去管理避风馆以及救生船活动,并且制定了相应的奖励制度,按照捞救溺水人员生死情况分别有不同的奖赏。这是长江最早的关于救生赏号的章程。

李长科避风馆救生船是向谁募造的呢?这显然是指李长科是主要牵头人,还有其他士绅捐资参与了募造。李长科在《集魏子韶斋中议造渡生船,诗以为志》序中说:避风馆的救生船,是昆山(鹿城)徐子韶、诸千如、曹心求、叶永修、朱尔凝、顾諟明、张鸿一等莲社成员在帮助李长科编选《广仁品》一书后期的善愿,并委托远尘和尚主持相关事务,序与诗全文如下:

子韶暨诸千如、曹心求、叶永修、朱尔凝、顾諟明、张鸿一,皆鹿城之精心内教、协愿广仁者,欲造救生船于京江,特延远尘开士为之主持。从琼波蛟浪中津梁覆溺,宇内吉祥善事无加于此。远尘向住石簰,露坐三载,风雨不迷,愿至力随,鱼腹当无邙垄矣。是会也,馔同伊蒲。主者储醪饷客。自远尘而外,觥觯杂行,极量才止。昔渊明入莲社,请许饮酒。今日远公再来,既醉不妨禅悦。

古刹林樾不受暑,策杖薄游慰逆旅。

会有知己时提携,倾盖论交可尔汝。

松参梵颂声謖謖,象教方舆在同侣。

伊蒲列座出素盘,玉沥逃禅迷处所。

君辈自是题柱客,愍渡一苇叹无策。

造舟为梁稳济人,淼淼长江不盈尺。

冯夷息浪蛟龙远,驾海驱石鬼神翼。

洵哉广仁吾党事,感至诸天永弗隔。

延薄万古奇怀见,洗盏痛饮谐终讌。

霞色渐隐凉月高,石面湖光净如练。

不醉无归兴逾浓,含情惜别各西东。

问法冲襟无一物,夜静息机何处钟。

李长科《媚独斋诗稿·水云瓢集》《集魏子韶斋中议造渡生船,诗以为志》

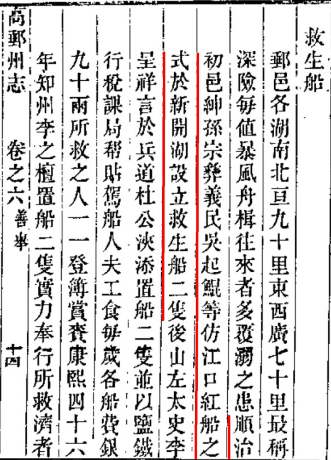

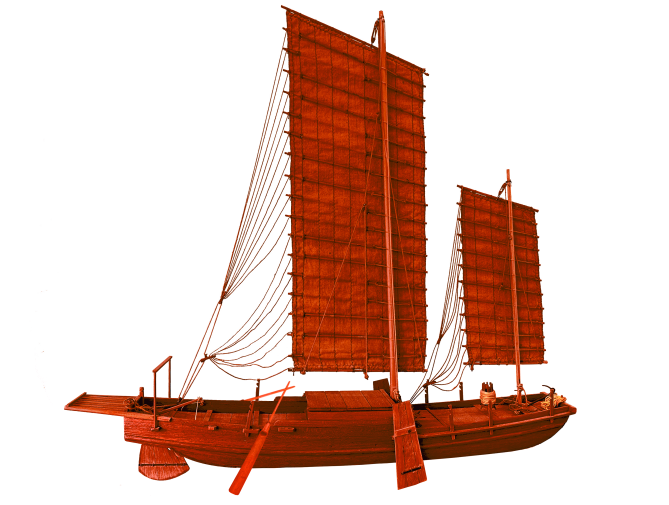

顺治初年,高邮湖仿江口红船制式设两只红船在新开湖开展救生活动。此时李长科所设救生船仍活跃在大江两岸,所以可以推断,李长科募造的救生船,就是红船无疑。

高邮志第六卷风俗·善举·救生红船

后来扬州盐商吴自亮设救生船于金山,复募渔舟佐之。方如珽设救生船于避风馆,也是按照原来的奖赏章程,“悬赏额救一生人酬一金;获死半之,复置葬地一区。”不仅如此,方如珽的儿子方为源,善承先志,继续捐金救生四十余年”。从时间上推测,方氏两代人对于避风馆的救生活动的资助,可能一直持续到京口救生会成立前。

救生红船复原模型

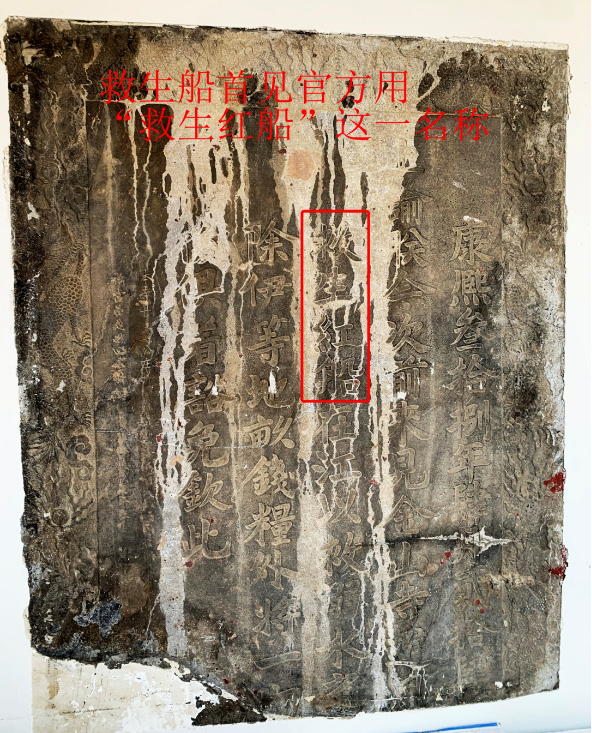

总之,西津渡避风馆由民间士绅捐资设立,其运行委托寺僧管理,并有具体章程,已经初步具有民间救生组织的雏形,得到了朝廷的赞赏。康熙三十八年(1699),皇帝因其救溺有功御批豁免金山寺、避风馆二处税赋:“恩谕金山寺避风馆二处,一切丁银杂派等项豁免。”

康熙三十八年救生红船免税圣旨碑

小船趁潮上 江上打鲥鱼

避风馆的作用,是为来往大江南北的商贾行旅提供休憩待渡的地方,应该相 当于今天的客栈。许多官商名流曾经留住避风馆待渡或游览镇江,留下了许多脍炙人口的文学作品。如康熙三年进士、内阁中书,曾先后任江宁、贵州两地巡抚田雯 《避风馆》诗:

避风馆在江东岸,瓜步帆回四月初。

鸭嘴小船趁潮上,樱桃时节打鲥鱼。

这首诗记载了田雯任江宁巡抚时四月初从瓜洲回头到避风馆,看到鸭嘴小船顺潮而上捕捞鲥鱼的情景,生动有趣,富有生气。