清代的西津渡,是历史上最为繁荣的时期。清《嘉庆丹徒县志》方舆总图标识的西津渡码头,称之为大码头,位于玉山之西、超岸寺大门前。这是首次称西津渡为“大码头”,也是相对于京口救生会设在蒜山东面的小码头而言的。小码头北侧山坡上方是救生会、昭关石塔、普陀岩(观音洞)。

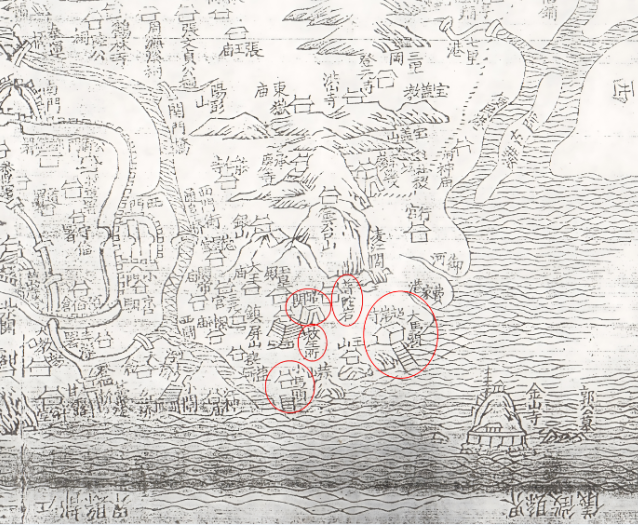

清《嘉庆丹徒县志方舆总图》(局部)——西津渡大码头、小码头示意图

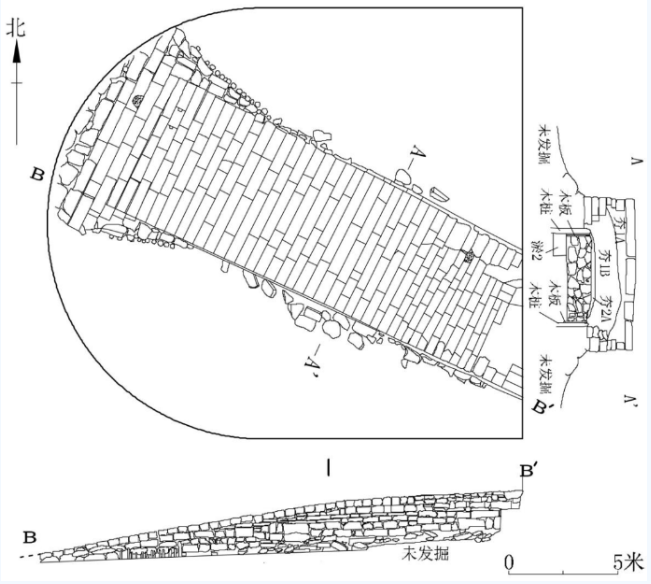

2010年考古发现西津渡唐宋码头官署和渡口平台遗址,而雪舟《唐土胜景图》标示在超岸寺门前有延伸到江中的长堤式码头。进一步的经发掘探明存在清代码头遗址,深埋地下长达60余米。在位于渡口西区探方中,揭示出清代码头前段为缓坡石砌长堤式,遗迹分早晚两期,即一期和二期。

(1)清代二期码头遗迹叠加在一期之上,采用条石错缝砌筑,至地面深3.2~6.05米,宽5.7~6.1 米;探方内东西长约22米,两端落差近3米;西端伸向江中呈扇形展开,宽度约10米。码头石块平面上还留有许多深洞,这是长期被船工停靠用长篙铁钩牵引、固定船舶所形成的。

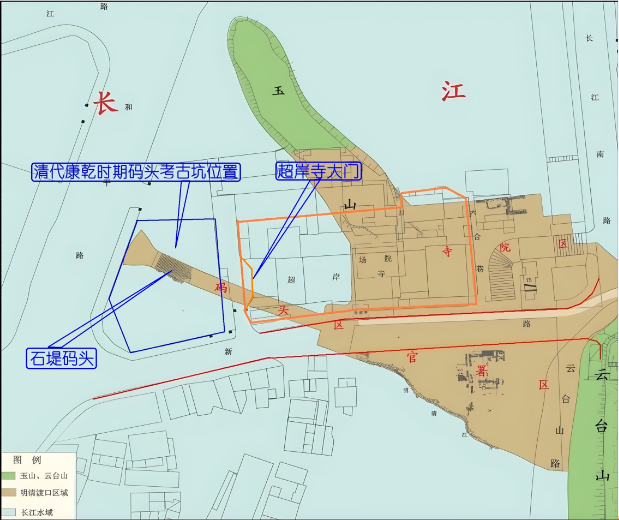

唐宋以来西津渡玉山大码头官署渡口平台及码头遗址平面示意图

考古发现清康乾时期超岸寺玉山大码头遗迹平面示意图

考古发现清代二期码头前段遗迹外貌(东南-西北)

考古发现清代二期码头前段遗迹外貌(西南―东北)

码头石块上的石洞疑似竹篙钩挠码头的痕迹

清代一期码头被包裹在二期码头之内。经码头结构解剖发现,它被叠压在二期码头夯土下部, 宽约3.85米,两侧设有木桩,桩里贴附木板,板高约0.9米,厚约5厘米;两侧木板之间填满块石,其表面加筑夯土,灰黄色,厚约15厘米,含碎石子;顶面略高于木桩顶,推测在夯土之上当铺有石面。从出土遗物及志书记载分析,一期码头应该是建于清代康熙年间。二期码头重修在1763年,即乾隆二十八年,时任镇江知府李世杰撰《重修西津渡石堤记》,惜记文无从查阅。

码头石堤侧面砌筑的结构情形

解剖码头石堤的结构,发现有两个时期的叠压(东—西)

解剖码头结构,发现有两期石块叠压的情形(东—西)

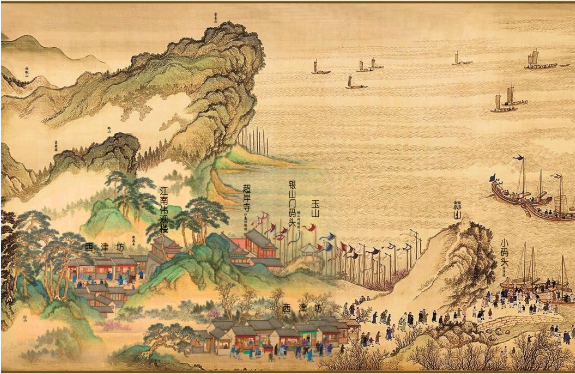

清康熙皇帝两次驾临西津渡,一次是康熙二十八年(1689)第二次南巡,一次是康熙三十八年(1699)第五次南巡。第五次南巡赐名超岸寺,颁发了金山及避风馆救生红船免税圣旨。而《康熙南巡图》是以康熙二十八年第二次南巡路途为线索,分段描绘沿途重要的山川城镇。主笔者王翚(1632-1717)是清初极负盛名的山水画家。《康熙南巡图》共十二卷,总长度在二百米以上,图中山川形势、市井各业、人物、牛马牲畜无数,尺幅之宽,内容之富,为中国古代绘画史所罕见。其第六卷第六卷以瓜洲至常州为主题,总长21.06米,宽0.68米,第一部分被命名为《从瓜州渡江登金山经镇江府》于2010年于香港蘇富比以3650万港元成交。

《康熙南巡图》第六卷第一部分局部《从瓜洲渡江登金山到西津渡》

《康熙南巡图》第六卷第一部分局部《西津渡》

《康熙南巡图》第六卷第一部分局部《从瓜洲渡江登金山到西津渡》描绘了康熙皇帝船队渡江登金山再到西津渡登岸的盛大场面。画面中江波浩荡,千帆竞发,护拥着皇船扬帆航行。《西津渡》部分云台山、银山、玉山雄姿大江;超岸寺、江南伟观楼,以及西津街坊一片繁荣景象。西津渡码头上彩旗飘扬,随康熙皇帝南巡的大小官员纷纷登岸观赏。这充分说明了康熙年间西津渡作为交通枢纽,战略地位显赫。