玉山,在城西江口。旧无玉山之名,以与金银二山鼎立,故曰玉山,疑即古蒜山界也。上有水府殿(按即指由金山迁来之龙王庙)旧有需亭、浮玉亭,后浮玉亭旧址建玉山报恩寺。西津渡就在玉山西侧浮玉亭或报恩寺前。

01 宋元大会战 西津战焦山

蒙古大汗忽必烈(元世祖)于至元十年(1273),命大将阿术夺取南宋重镇襄阳、樊城。宋军一再战败。至元十二年(1275)三月,元军阿塔海部驻军镇江。元军充分认识到西津渡和瓜洲渡重要的战略地位,迅速从镇江出兵占领了西津渡,又一鼓作气,占领了瓜洲,并大修城池、战具,立木栅于扬子桥,断绝淮东宋军的粮道。宋元两军的形势是:宋军控制着常州、苏州以及江北的扬州、真州(仪征)等地。宋方将领是张世杰、刘师勇和泰州孙虎臣。元蒙军占有镇江城和对岸瓜洲。元蒙将领是阿术、阿塔海和董文炳。由于阿术拼命扼守瓜洲、扬子桥一线,李庭芝、姜才的扬州宋军为其所阻,镇江宋军只能依靠焦山的水师和元军决战。

焦山下的宋军水师不下万艘战船,声势浩大。统帅张世杰为了激励士兵的顽强斗志,命令每十条船一组锁在一起,没有统帅的命令不许开船。但是这也限制了战船的机动能力,造成了被动挨打的局面。

元蒙军阿术聚集行中书省诸翼万户船于瓜洲,阿塔海聚集行枢密院诸翼万户船于西津渡。阿术又分万户张宏范领完者拔都部的兵船千艘西掠珠金沙,以分散宋军的兵力。阿术、阿塔海登上象山之巅,探望军形势,看到宋军兵船“舳舻连接,旌旗蔽江”,决定采用火攻之策。元蒙军挑选了强健善战的士兵千人乘上大船,由猛将董文炳带领,充作前锋,自右翼直扑焦山南麓;刘国杰率水军作左翼,分向宋兵船夹射;万户忽刺的船队居中合击;又令水军万户刘琛沿长江南岸东趋夹滩,绕出宋军后面;张宏范的水军则从上流冲向焦山北面。元蒙军一声令下,趁着夜色,万船齐发,合击宋军。宋军在四面包围中毫不畏怯,奋起应战。船只靠近时,双方短兵相接,杀得难解难分。大战从早晨直到中午,喊声震天。这时,江风大起,元蒙军船上纷纷射出火箭,宋船篷桅着火,烟焰张天。由于战斗来得突然,张世杰竟然忘记发出船舶解碇的命令,士兵们被烧死、溺死的不计其数,宋军大败。元蒙军俘获宋军黄鹄、白鹞船等 700余艘,俘虏宋军达万人。焦山决战,宋军元气大伤。自此,浙西门户洞开,南宋朝廷终于末日来临。

元军自襄阳南下攻宋,至元十二年(1275)七月,

“阿朮集行省诸翼万户兵船于瓜洲,阿塔海、董文炳集行院诸翼万户兵船于西津渡,宋沿江制置使赵溍、枢密都承旨张世杰、知泰州孙虎臣等陈舟师于焦山南北。阿朮分遣①万户张弘范等,以拔都兵船千艘,西掠珠金沙。辛未,②阿朮、阿塔海登南岸石公山,指授诸军水军万户刘琛循江南岸,东趋夹滩,绕出敌后;③董文炳直抵焦山南麓,以掎其右;④招讨使刘国杰趣其左;⑤万户忽剌出捣其中;⑥张弘范自上流继至,趣焦山之北。大战自辰至午,呼声震天地,乘风以火箭射其箬篷。宋师大败,世杰、虎臣等皆遁走。”

西津渡一线是江南运河南大门。元军自西津渡-瓜洲一线兵分六路,包抄焦山南北宋水军,大败张世杰、孙虎臣部,取得西津渡战役的胜利。这可能是宋元间西津渡作为军事重港最重要的一场战役,元军从此牢牢控制住运河南北两端入江通道,打开了南下统一中国的大门。

02 晴云绕白塔,佛寺曰报恩

元代是西津渡宗教大发展的时期。镇江路达鲁花赤马薛里吉思强占金山寺田,在云台山兴建了两座十字寺,一曰聚明山寺,一曰云山寺。后金山和尚应深把官司打到朝廷,至大四年,元武宗海山皇帝命毁拆十字,命前画塑白塔寺工刘高,往改做寺殿屋壁佛菩萨天龙图像,官具给须用物,作为金山下院,并赐名“般若院”,赵孟頫有记:

金山,晋建武始立寺,名泽心。梁天监水陆法式成,即寺营斋。宋大中祥符改龙游名,赐江南西津田及地山。皇朝至元十六年,也里可温马薛里吉思任镇江路总管府达鲁花赤,建两十字寺西津冈颠。金山田地为也里可温所夺,历二十有七年,乃复得二寺为下院。三方辉照,一峰中流,益以壮伟,乃作颂。

元至大四年(1311)这位前画塑白塔寺工刘高,还在西津渡普陀岩下建造一座喇嘛教过街石塔,塔身为圆鼓形覆钵状,似瓶状,亦称瓶塔,寓意平平安安之义。塔高6.39米,圆鼓形覆钵塔身置于横跨街道两侧的四根石柱支撑的平台之上,下可走行人车马,上置一覆莲座作相轮十三重,其喻意为佛家十三天,下部华盖为仰瓣莲座且置法轮,法轮背刻有八宝纹饰,塔的南北两侧刻有用兰查体写就的六字真言梵文“唵嘛呢叭咪吽”,意为愿宝珠在莲花之上,为祈求平安富贵之义。喇嘛教是佛教的一个支派,即西藏密宗,由于元代统治者的提倡而成为国教。

元至大三年(1311)刘高建造的西津渡过街石塔

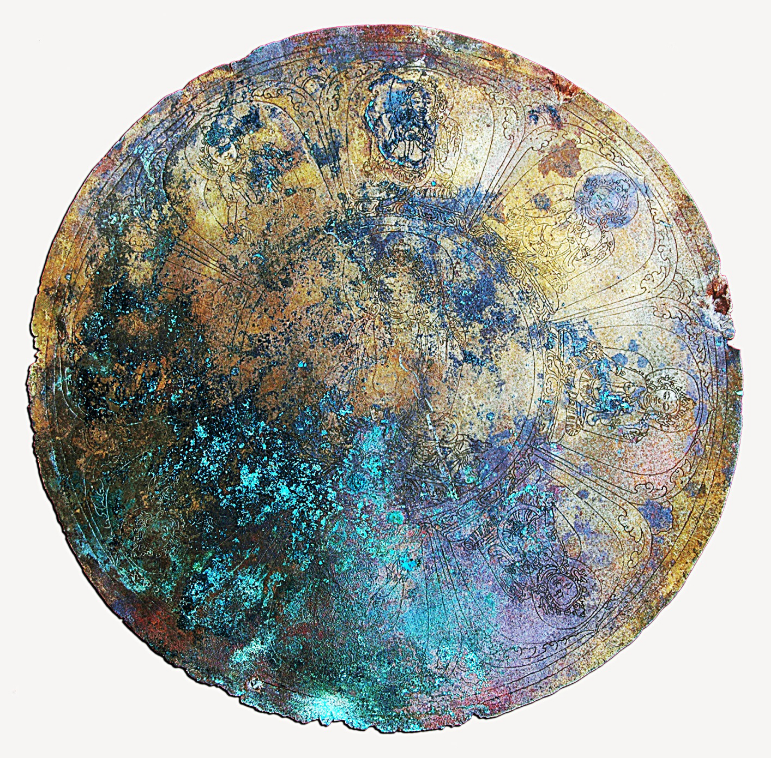

过街石塔塔心室发现的观音曼陀罗

昭关石塔塔心室发现的黄财神曼陀罗

过街石塔北侧台基横梁上的六字真言

过街石塔将人们对佛的崇拜仪式进一步简化,人从塔下走过,心中默念佛法经文,就相当于礼佛一次。因此这座过街佛塔就成为渡江行旅商贾祈求平安富贵的不二法门。

这座石塔,明万历年间重修,2000年落架大修,距今已有七百多年,是我国现存唯一完整、时代最早的过街石塔。现为全国重点文物保护单位。

西津渡的佛教寺院,最早的当属唐时的普陀寺,但因资料甚少,所知不多。“玉山报恩寺,在江口坊,即浮玉亭旧基。至大三年(1310)江浙行省平章政事齐国公勃罗铁木儿创建。”

这是西津渡口的首座佛教寺院,建在南宋程迈所建浮玉亭旧址之上。 明代弘治年间,镇江郡守王存忠主持重修玉山报恩寺。寺内有水府殿(龙王庙)、观音殿、观澜亭,旁有藏经阁、钓鳌亭。明嘉靖四十二年郡守秦淦再修,冯惟敏撰《镇江府西津渡口玉山报恩寺重修募缘文疏》,有“法轮重转玉山头,镇静东南第一州”句。康熙三十八年赐名“超岸寺。” 咸丰三年癸丑(1853),超岸寺被太平军焚毁。光绪十七年辛卯(1891),年仅三十岁的密然智峰园觉和尚主持超岸寺,重修寺庙,复其旧观。

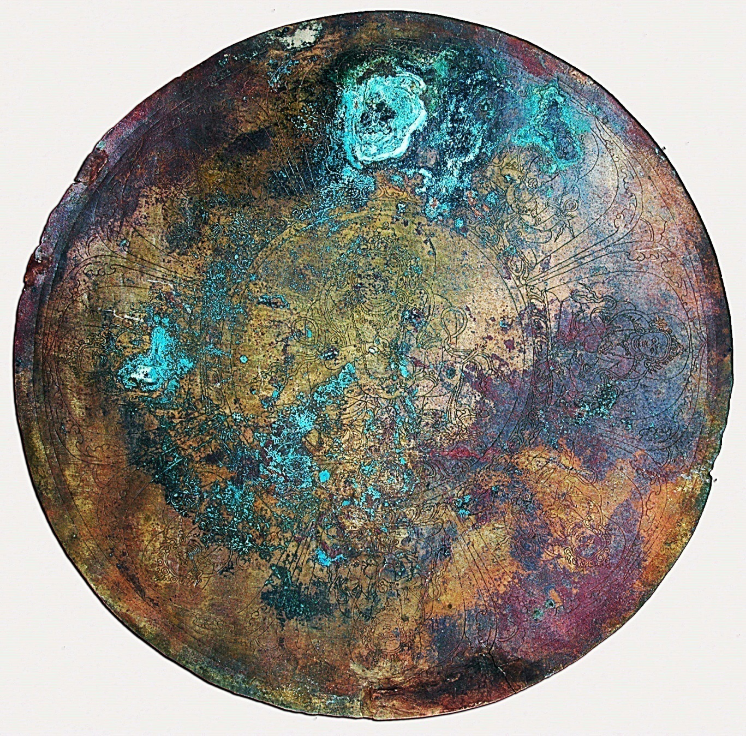

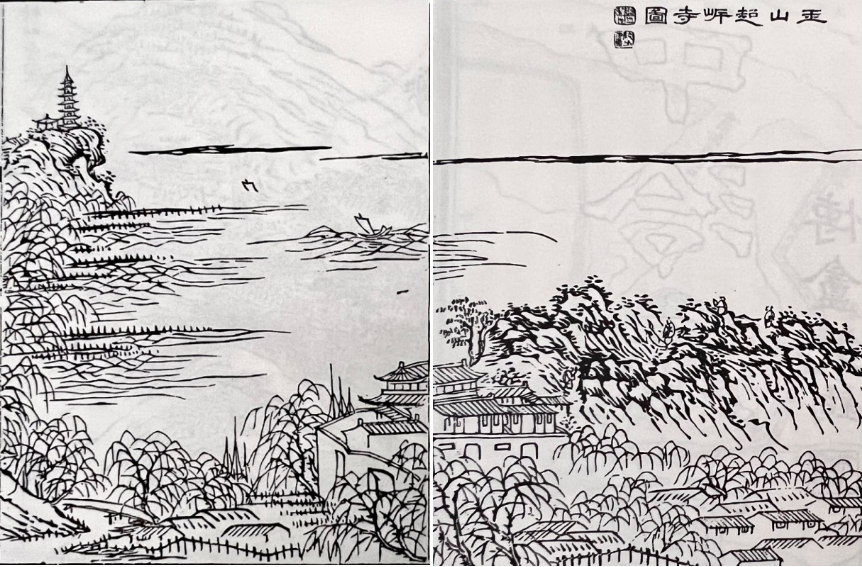

《丹徒县志摭余》载《玉山超岸寺图》

03 西津增官渡 总管设新规

元统一中国之后,两岸渡江来往日益繁忙。西津渡旧有官设渡船6只,由军中士兵同船监督船民摆渡,但弊端较多,如“纵令小船私渡”,“恐胁客旅,勒取船资,或致倾覆,为害非轻”。元延祐四年(1317),镇江路总管段廷珪奏请西津渡增设到20只渡船,朝廷批复增置渡船15只,渡江官收船资每人三钱。渡船除原有6只外,又新造9只,分由江浙省造5只,河南省造4只。官设水手梢公100名,待遇按军中弓手例行安排。为了加强渡口管理,切实取缔渡口乱象,段廷珪制定了六个方面的制度:

1. 禁止小船私船摆渡。由官府添置大船,官差免费,对老幼贫困实行免费渡江。其他人畜车骑各收统钞三钱。

2. 规范船工配置。招募并配备经验丰富、足够数量的船工。他规定每船配备梢工一名,水手九名(按朝廷批准数量似乎不足)。就配备的船工人数来看,梢公一人、水手九人,十人负责一条船,这个渡船的规模应该比较大。

3. 免除这些船工的本户差役,同时官支粮米(作工钱),不许擅自取要渡钱。

4. 在船上置立旗号,书写梢工姓名。这相当于现在的政务公开,透明摆渡;

5. 建立监督检查制度。路县正官,十日一次,分轮提调,亲诣渡口,点检禁约。

6. 罚则。凡发现官船不插旗号,违例非法取要船钱及小船私渡者等违反规定者,要戴着枷锁示众,以示惩罚;而且实行后犯替前犯,即要等到后面违规的犯人枷项示众替代才能解除对前犯的惩罚。

段廷珪制定的管理办法,大概是今天可以看到的较早也是较为详尽的渡口管理制度或办法。这个办法实施后,老百姓感到渡江十分方便。

后来由中书省咨文推广到了全国。段廷珪调离镇江,市民对这位勤政爱民的好官在西津渡立“去思碑”以为纪念。

04 御史密暗访 经历兴义渡

行舟覆溺,不歪天灾人祸。于西津渡口而言,如果管理无序,人祸往往更为严重。随着段廷珪的调离,渡口乱象重新泛滥。“厥后梢人无赖,仍于半江取钱物焉”,渡江人为风险而且渡口又以管理为名,滥设排岸、监渡人吏。泰定二年(1317)监察御史在西津渡明察暗访,发现渡口乱象丛生、弊政频出:

一是私渡乘险诈财。未经批准的私船,每每在江中湍急危险之处缓帆停橹,恐吓渡客,横敛钱财。渡船一旦失去控制,最后造成覆溺。

二是贪财超载。朝廷按照船的大小规定了装载人数,但是船工往往为了多收渡资,违背料数(即船的吨位)严重超载,视人命轻如蝼蚁,结果造成翻船。

三是渡口值守的军人,以查路引(通行证)为由,刁难讹诈勒索。

四是官派监督官员太多太滥,往往加倍收取渡钱;如果勒索不成,动辄不让登船。

五是镇江路管理失察,疏于防范,甚至纵容这种敲诈勒索行为,这就使许多渡客不敢从官渡渡江,而私下选择私渡,结果上当受骗,以致覆溺,船翻人亡。

监察御史明确指出,瓜洲渡与西津渡存在着同样的问题。他严格要求镇江路、 扬州路总管亲自动手,严加整治,裁撤过多的排岸监渡官员:“仰从亲管官司,用心严加禁治,如有积年滥设排岸监渡人吏,截日革去。仍就行扬州路一体施行。”

于是泰定二年(1326),西津渡革去滥设的排岸、监渡人吏。

元泰定三年(1327),经历皇甫祥、知事翟思忠认为,收取船资是官渡滋生各种乱象,更是影响渡口安全的原因,“莫以一江之大险,而取三钱之微资,使无辜之民,横罹风涛之厄,身命货财顷刻俱丧,较之遇盗贼为虐尤惨。”他们决定奏请朝廷,实行官办免费义渡。这样一来,私渡自然没有市场,不禁而止;各方再也没有理由向渡客勒索钱财。这实在是一项利国利民的善政、救苦救难的义举。

可见渡江收费免费,皆为平安之举。而官船免费渡江,更加深得民心。

05 洋人说蛮子 西津览风情

700多年前来到中国的意大利旅行家马可·波罗(1254-1324),无疑是位先驱者。他写的《马可·波罗游记》家喻户晓,被称为世界一大“奇书”。马可·波罗出生于威尼斯商人家庭。1271年11月, 17岁的马可·波罗跟随他的父亲尼哥罗(Nicholo)与叔父玛菲(Maffeo)自家乡启程,沿着古代的丝绸之路东行,经两河流域、伊朗全境,越帕米尔高原,经过艰辛的旅程,于1275年5月到达中国的上都(今内蒙古多伦县境内),此后又到了大都(北京)。他得到元世祖忽必烈的信任,在元朝任职,留居中国达17年之久。在此期间,曾奉使云南、江南等地,游历几遍中国,成为欧洲第一个对中国最为了解的人。后因伊利汗国阿鲁浑遣使向元室求婚,他奉命护送公主出嫁,于1291年初从福建泉州离开中国,由海路去波斯。元代初年,马可·波罗在游历了很多地方,据说曾在扬州任官三年。《马可·波罗游记》中写道:

镇江府城是一蛮子城市,居民是偶象教徒,臣属大汗,使用纸币,恃商工为活,产丝多,以织数种金锦丝绢,所以见有富商大贾。野味及适于生活之百物皆饶。其地且有聂思脱里派督教徒之礼拜两所,建于基督诞生后之1287年。是年耶稣诞生节,大汗任命其男爵一人名马薛里吉思(Mar--Sarghis)者,治理此城三年。其人是一聂思脱里派之基督教徒,与其在职三年中,建此两礼拜堂,存在至于今日,然在以前,此地无一礼拜堂也。

所谓“蛮子”是马可·波罗沿用元统治者对南方汉族人的称谓。当时镇江路副达鲁花赤(即总管)是撤马尔罕人马薛里吉思,此人笃信基督教,他在镇江首建的教堂是大兴国寺(铁瓮城外),先后共造了7所,其中在银山上造了云山寺和聚明山寺2所。《马可·波罗游记》里还记叙瓜洲城及其运河并连带写到金山:

瓜州城对面江中,有一岩石岛,上建佛寺一所,内有僧人二百。此寺管理不少偶象教徒庙宇,如同基督教徒之大主教堂。

从《马可·波罗游记》所写的顺序可见,他到镇江是从瓜洲渡江至金山寺,然后到西津渡抵镇江的。他所说的“礼拜堂两所”即是银山上的云山寺和聚明山寺。元代赵孟頫曾奉敕为云台山般若禅院撰碑。他在碑记中说:“皇朝至元十六年(1279),也里可温马薛里吉思任镇江路总府达鲁花赤,建两十字寺西津罔颠。”